A veces, las cosas más banales se aparecen espectaculares a nuestros ojos. Es una cuestión de actitud. Hay días en que uno está tan cansado, tan arrasado por dentro, que guarda silencio. Basta el silencio del alma, ese ronco rumor cavernario que invade nuestra conciencia en los días de resaca, para poder oír algo fuera.

En silencio, puede oírse algo con sentido, algo que nos emocione. Y no entenderemos por qué lo hace. No podremos darnos un sólo argumento convincente para nuestra emoción. Simplemente es algo que pasa, que nos recorre la mente, que nos paraliza. Por un momento nos parece que, tras el fragor del mundo, se oculta una cadencia lapidaria; un acorde descomunal, de una gravedad tremenda. No podemos decir más. Es belleza.

La belleza no hace desear la carne de una mujer, obviamente. La de ninguna. La belleza pasa por encima de todo eso. Es inabarcable. Se escapa a la razón. La belleza, no es una necesidad. Se puede vivir sin ella. Pero es mejor que todo lo demás. Irónicamente, el protagonista de fondo de toda esta reflexión, es algo tan ordinario y tan banal como la “belleza” de un certamen de belleza: el panorama de una fiesta de pueblo, con sus tenderetes, sus atracciones y sus luces.

El asunto es peliagudo. No tiene fácil explicación. Sólo quien ha sentido algo similar puede entender sensación semejante. Ningún texto del mundo puede ser comprensible cuando nada de lo que dice se puede vincular a la experiencia del lector. Las palabras evocan, aprietan teclas en la expectativa del destinatario, pero no son en sí mismas información. La información está en quien escucha, latente, a la espera de que algo la despierte.

El caso es que la emoción me llegó de repente, en un momento vulgar, cotidiano, al girar la cabeza por la ventanilla del autobús. Era de noche. Me iba para Santiago, como siempre cada domingo. Y entonces vi Lugo,

recostado como siempre en la loma, más allá del río. Siempre pensé que el mejor perfil de la ciudad se ve desde este punto: un tramo de apenas doscientos metros al pasar el Puente Nuevo.

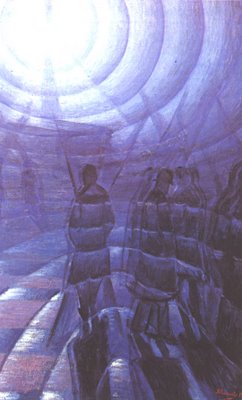

Pero esta vez, era distinto. La ciudad era una quimera mecánica, un amasijo eléctrico. Porque era todo luz, una luz azul estridente, irreal, de casino, que se reflejaba en bloque en las nubes. Por la ladera, se desperdigaba nítida toda aquella maraña animada de artefactos enormes, apenas clasificables, como monstruos con vida propia. La catedral, a un lado, cerraba el flanco de la asamblea y, sin duda, también se movía vomitando centellas.

Pero esta vez, era distinto. La ciudad era una quimera mecánica, un amasijo eléctrico. Porque era todo luz, una luz azul estridente, irreal, de casino, que se reflejaba en bloque en las nubes. Por la ladera, se desperdigaba nítida toda aquella maraña animada de artefactos enormes, apenas clasificables, como monstruos con vida propia. La catedral, a un lado, cerraba el flanco de la asamblea y, sin duda, también se movía vomitando centellas.

Todo esto duró unos tres segundos. Después los árboles empezaron a interponerse, y la visión se entrecortó tras las ramas hasta disiparse. Fue tan breve, tan insuficiente, que me deprimió. Me vencí entonces a pensar que hubiese estado bien sacar un foto. Coger una cámara y un trípode, irse al Segade y hacer una de esas fotos nocturnas de larga exposición, por si no me creían. O, al menos, ir sin cámara, a mirar sin más.

Pero enseguida me di cuenta de que esas cosas no deben hacerse. De que la gente suele mirar con extrañeza a quienes tienen arrebatos de hacer cosas poco habituales, como dar paseos por lugares raros o bañarse en el mar los días de invierno. De que es razonable descerrajar cincuenta fotos en un botellón, pero sacar molinos de viento es un disparate. Al viajar en bus, hay que atenerse a las paradas estipuladas.

Estoy a tiempo de bajarme, pero ya está escrito que no lo haré.

Imagen: Caspar David Friedrich, Ciudad a la salida de la luna